„Sputnik“ ist der dritte Teil seiner autofiktionalen Romantrilogie, erschienen Anfang des Jahres. In „Sputnik“ erscheint die Geschichte um den Berliner Jungen, der als Baby vertauscht wurde, nicht greifbar. So wenig, wie der junge Mann später seine Herkunft als zuordenbar sieht. Als er ein Gespräch seiner Eltern belauscht, kriegt er nämlich mit, dass es diesen Verwechslungsfall im Krankenhaus tatsächlich gegeben hat, dass der Vater darauf bestand, dass das Baby nicht sein Sohn sei. Woraufhin ihm ein anderes Baby ausgehändigt wurde.

Dieses Ereignis erzählt auch der Autor Berkel selbst über seine eigene Herkunft. So geschehen bei einer Lesung im Juni dieses Jahres in Heide/Dithmarschen. Aber belassen wir es vielleicht bei der Romanfigur, auch wenn die Geschichte nach Angaben des Autors autofiktional ist, sich also in wichtigen Teilen tatsächlich so zugetragen haben soll.

So oder so, lange Zeit fühlt sich der Junge nicht zugehörig, sieht sich weder als richtig deutsch noch wirklich jüdisch, zweifelt an allem, versteckt sich an der französischen Schule und flüchtet sich in die französische Kultur. Er fühlt sich halb, fürchtet sich vor dem Deutschsein wohl noch mehr als vor dem Jüdischsein, weiß aber auch damit nichts anzufangen, weil man ihn im katholischen Glauben erzogen hat.

Natürlich kann man das alles als Sinn- und Identitätssuche in der Pubertät sehen, doch bleibt auch die Frage, wer er in Bezug auf seine Sexualität ist. Sein Vater, der die Vaterrolle mit strenger Hand ausübt, stand in seiner eigenen Jugend ebenso zwischen den Stühlen. Er wurde von dem Vater seiner späteren Frau, also seinem späteren Schwiegervater, begehrt. Tatsächlich ließ dieser nur von ihm ab, weil die Tochter, also Sputniks spätere Mutter, sich in den Günstling ihres Vaters ebenfalls verliebte und der Vater ihr das Vorrecht an dem jungen Mann überließ, da er dem Glück seiner Tochter nicht im Wege stehen wollte.

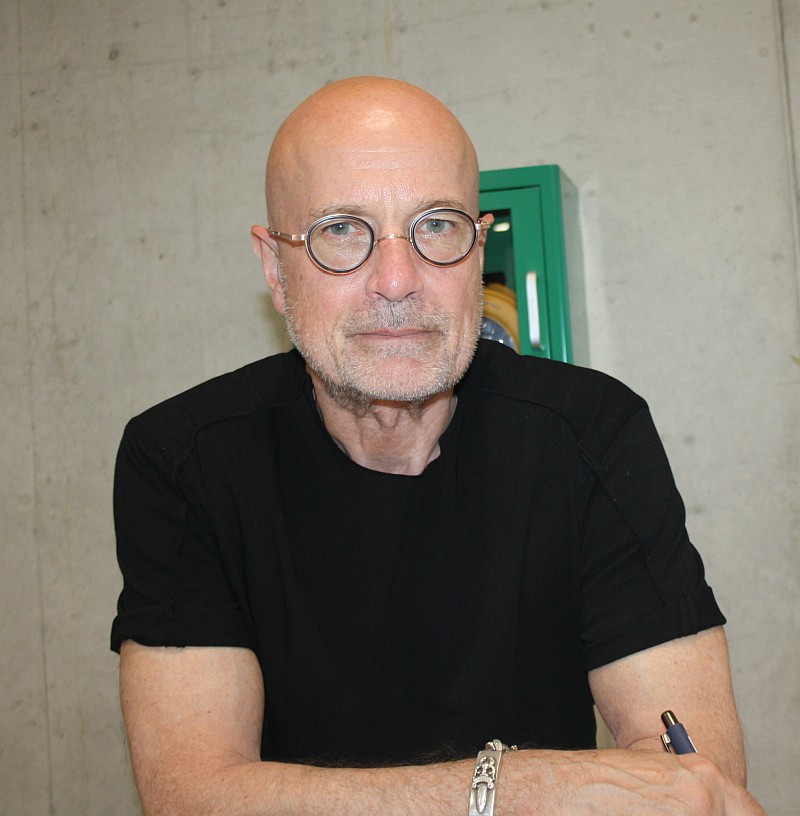

Sputniks Vater hatte zwar laut Romanhandlung(en) – in „Der Apfelbaum“ (2018) und „Ada“ (2020) geht Berkel ausführlicher auf diese Verwicklungen ein – die Liebe des Vaters seiner späteren Braut nicht explizit erwidert, aber doch Nutzen aus der Schwärmerei des älteren Mannes gezogen. Trotz der Heirat zu Sputniks Großmutter hatte sich der Großvater als homosexuell gesehen und lebte definitiv bisexuell. Durch ihn erfuhr Sputniks Vater erste Bücherbildung und lernte ein intellektuelles Leben kennen, was ihm half, seine medizinische Laufbahn einzuschlagen. Auf jeden Fall ist diese Geschichte, die auch zum realen Lebenslauf des Autors zu gehören scheint, mehr als kurios. Da aber Christian Berkel nicht nur ein berühmter Schauspieler, sondern ein ebenso grandioser Geschichtenerzähler ist, der die drei Romane so spannend gestaltet hat, dass man/frau* jeden Band als eigenständigen Roman lesen kann, ist es völlig egal, wie weit die Handlung der tatsächlichen Familiengeschichte entspricht.

Auf jeden Fall verbindet Sputnik mit seiner Familie, dass er selbst lange nicht weiß, wohin er mit seiner Lust, seinen Sehnsüchten und seiner Liebe soll. Zwischendurch hat er auch gefühlvolle Kontakte zu jungen Männern, zum Beispiel während seiner Schul- und Studienaufenthalte in Frankreich. Wie sein Vater Jahrzehnte zuvor, kommt er in Kontakt mit Angehörigen oberer Gesellschaftsschichten. Aber der intellektuelle und gediegene Schein seines Umfelds hält nicht immer, was er verspricht. So sind die Bücher der Bibliothek, in der er den Nachmittagstee bei seinem Freund einnimmt, auf Furnier gemalte Attrappen: „Die Wände dieser Bibliothek waren flach und glatt. Hier standen keine Bücher. Diese Bibliothek war eine perfekt ausgeführte Trompe-l’oeil-Malerei“ („Sputnik“, S. 225).

Aber wie es auch um Sputniks Identität und Orientierung bestellt ist, sein Großvater hat ein schwules Leben geführt. Das wird aus den beiden zuvor veröffentlichten Romanen „Der Apfelbaum“ und „Ada“ deutlich. Die Vorliebe für Männer, die der Großvater niemals verleugnete, brachte ihn sogar ins Visier der Nazis. Die Verwicklungen werden in „Sputnik“ so beschrieben: „Mein Großvater war von seinem Vater rausgeworfen worden, als dieser seinen Sohn nach einer längeren Reise mit einigen jungen Männern in seinem Ehebett erwischt hatte. Mein Großvater Jean war damals mit seinem zeitweiligen Lebensgefährten, dem Anarchisten und Dichter Erich Mühsam, über München und Italien an den Monte Verità gezogen.“ Und einige Zeilen später heißt es: „Das Zerwürfnis mit dem Vater wurde endgültig, als der homosexuelle Sohn dort seine zukünftige Frau kennenlernte, meine Großmutter Iza. Dass sie mosaischen Glaubens war, wie sich der Vater in seinem letzten Brief ausdrückte, schien noch schwerer zu wiegen als die sittliche Verirrung, die er noch bereit gewesen wäre der Jugend und mangelnden Reife seines Sohnes zuzuschreiben.“

Was Berkel da beschreibt, ist keineswegs als Verleugnung seiner eigenen Herkunft oder seines homosexuellen Vorfahren zu sehen, sondern als der nachträgliche Versuch, mithilfe seiner drei Romane „Der Apfelbaum“, „Ada“ und „Sputnik“ mit sich selbst ins Reine zu kommen, sich über seine Herkunft und Familiengeschichte klarzuwerden, mit der er sich detailliert auseinandersetzt, als seine Eltern bereits gestorben sind. Er selbst formuliert es auf der Rückseite des Buchumschlags zu „Der Apfelbaum“ so: „Jahrelang bin ich vor meiner Geschichte davongelaufen. Dann erfand ich sie neu.“