Menschen, die weder männlich* noch weiblich* sind, haben in der deutschen Sprache kaum Platz. Initiativen wie das NoNa-System wollen das ändern: Nicht-binäre Grammatik zwischen Alltagspraxis und Aktivismus.

Es ist der 8. Dezember 2019. Ich sitze in einer fremden Wiener Wohnung an einem Esstisch neben einer Person, die ich eigentlich nicht kenne. Wir sind einander durch Zufall begegnet und beide denkbar schlecht im Smalltalk. Wir starren auf das leere Blatt Papier vor uns. Es wird noch viel geschwiegen werden an diesem Abend.

Die Entstehungsgeschichte unseres Grammatiksystems klingt ähnlich prickelnd wie das Wort ‚Grammatiksystem‘ an sich. Noah und mich verbanden zu diesem Zeitpunkt genau zwei Dinge: Wir sind nicht-binär, fühlen uns also weder dem männlichen* noch dem weiblichen* Geschlecht zugehörig, und waren beide bis dato auf erfolgloser Pronomensuche. Wir brauchten dringend eine Antwort auf die meist zwischen Vorwurf und Überforderung angesiedelte Frage „Aber wie soll ich dich dann jetzt ansprechen?!“, die fast jedem Outing folgte. Teile unseres Umfeldes wollten erst einmal davon überzeugt werden, dass es uns ernst war. Dieser Druck von außen befeuerte unser ohnehin stark vorhandenes Bedürfnis, ein Pronomen zu finden, das sich richtig anfühlt. Oder zumindest nicht mehr falsch. Wir recherchierten – mit mäßigem Erfolg. Uns wurde klar: Wir mussten die Sache selbst in die Hand nehmen.

Sichtbarkeit aller Geschlechter

Das Deutsche bietet – häufig über alternative Formulierungen – zwar einige Möglichkeiten, das eigene Sprechen und Schreiben geschlechtsneutral zu gestalten, diese sind allerdings meist holprig und umständlich (zum Beispiel: ‚Die befreundete Person, die…‘). Doch schon binäres Gendern, also sogenannte ‚geschlechtergerechte Sprache‘, kann nach wie vor nicht als selbstverständlich angesehen werden. Wenn die Durchsage im Supermarkt mit „Liebe Kundinnen und Kunden“ beginnt, freut sich also dai Feminist*in in mir. Dai Queerfeminist*in dagegen nicht. Denn genau genommen würde ‚gendergerecht‘ bedeuten, den Gendern gerecht zu werden. Allen Gendern, nicht nur Männern* und Frauen*.

Nicht-binäre Personen sehen sich täglich mit verschiedenen Formen des Misgenderns (Anwendung inkorrekter Formen für ihr Gender) konfrontiert. Dies äußert sich in Formulierungen wie „jeder, der möchte“, „alle Zuseherinnen und Zuseher“, „dieser eine da drüben“ oder „du bist doch die, die…“. Oft werden diese Aussagen unüberlegt und ohne böse Absicht getätigt, weh tun sie dennoch. Sei es nun eine falsche Adressierung oder eine allgemeine Anrede, welche eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausschließt und dadurch unsichtbar macht – all dies bekommen wir regelmäßig zu spüren.

Wenn sich meine Fachhochschule weigert, mir ein neues Bachelor-Diplom ohne Anrede und auf meinen richtigen Namen auszustellen oder Teile meines nahen Umfeldes nach eineinhalb Jahren immer noch unentwegt „sie“ sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, tut das weh. Mich mit eindeutig weiblich konnotierten Worten anzusprechen, leugnet einen Teil meiner Identität. Wir alle bringen unser Sein sprachlich zum Ausdruck. Wir können nur beschreiben, was sich in Worte fassen lässt. Oder anders gesagt: Über wen nicht gesprochen werden kann, dai existiert für andere nicht.

Menschen, deren Geschlechtsidentität abseits der binären Vorstellung von Gender liegt, haben ein Recht auf Sichtbarkeit, sowohl im gesprochenen als auch im geschriebenen Deutsch. Anders als etwa ein Standard-Redakteur Anfang März im Interview mit der musikschaffenden Person Kerosin95 (keine Pronomen) impliziert hat, ist geschlechtsneutrale Sprache nicht der Versuch von 0,5 Prozent der Bevölkerung, den restlichen 99,5 Prozent vorzuschreiben, wie sie zu reden haben. Korrekte Pronomen und Anreden für einen Menschen zu verwenden ist keine Frage des guten Willens, sondern des Respekts. Darüber hinaus kann geschlechtsneutrale Sprache – wie etwa das englische ‚they/them‘ im Singular – auch dann Anwendung finden, wenn das Geschlecht einer Person nicht bekannt ist. Was spricht dagegen, statt „Kundinnen und Kunden“ einfach „Kund*innen“ zu adressieren?

Wirklichkeit schafft Sprache

Das NoNa-System entstand aus der Notwendigkeit, sprachlich zu existieren. Wir wollten einen Beitrag zur Sichtbarmachung aller Geschlechter in der deutschen Sprache leisten. Grammatikalische Kategorien, die seit jeher von Binarität geprägt sind, werden neu gedacht, überarbeitet, ergänzt und optimiert. Dabei ist der Anspruch, dass sich die neuen Formen möglichst natürlich ins Deutsche einfügen, um eine gute Lesbarkeit und einfache Aussprache zu gewährleisten.

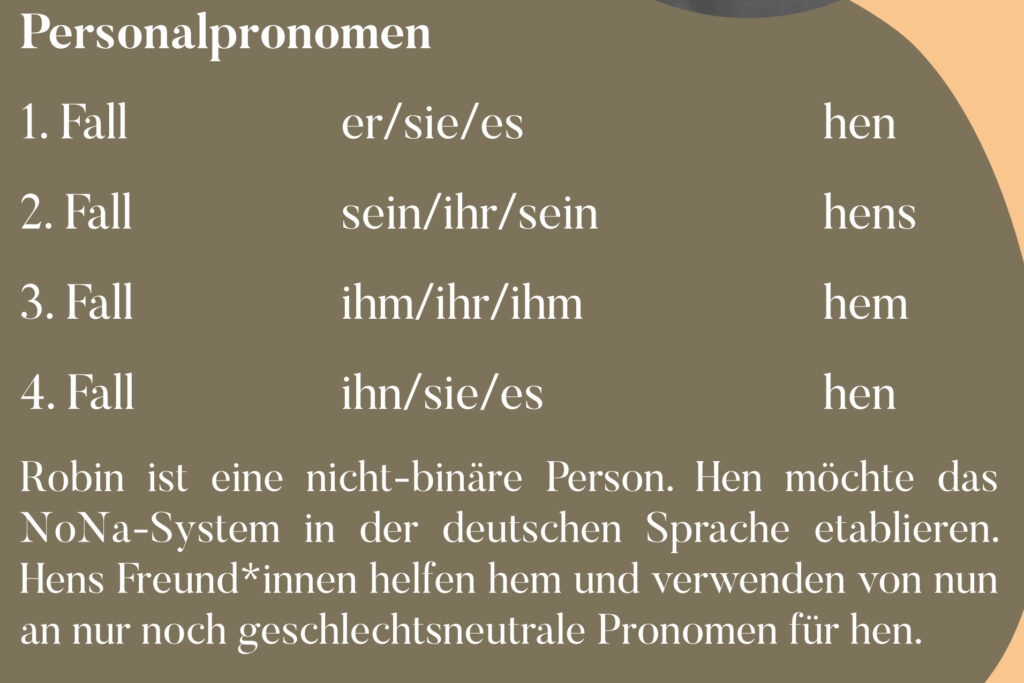

Mit der Adaption des im Schwedischen gebräuchlichen „hen“ fanden wir noch am selben Abend eine für uns passende Alternative zu „er“ oder „sie“, die auf Deutsch die Formen „hen“, „hens“, „hem“, „hen“ trägt. Aber fast ebenso schnell wurde uns klar, dass die eigentliche Arbeit damit erst begonnen hatte. Nicht-binäre Pronomen, wie etwa „xier“, „per“, „nin“ oder „dey“, gibt es zuhauf. Spätestens bei geschlechtsneutralen Adjektivendungen lichtet sich das Feld ausgearbeiteter Vorschläge jedoch gewaltig. Die Menge genderneutraler Grammatiksysteme ist an einer Hand abzählbar. Diese sind – ebenso wie das NoNa-System – in den meisten Fällen noch im Aufbau begriffen und entsprechend weit von einer elaborierten Grammatik entfernt. Da viele von ihnen aus dem bundesdeutschen Sprachraum kommen, wird häufig auf den in Österreich durchaus nicht irrelevanten Faktor der Dialektkompatibilität vergessen. Zudem gaben uns manche Formen ein irgendwo zwischen Befremdung und diffusem Unwohlsein angesiedeltes Gefühl. Sie klangen in unseren Ohren nicht menschlich, sondern alienmäßig, oder verdinglichend.

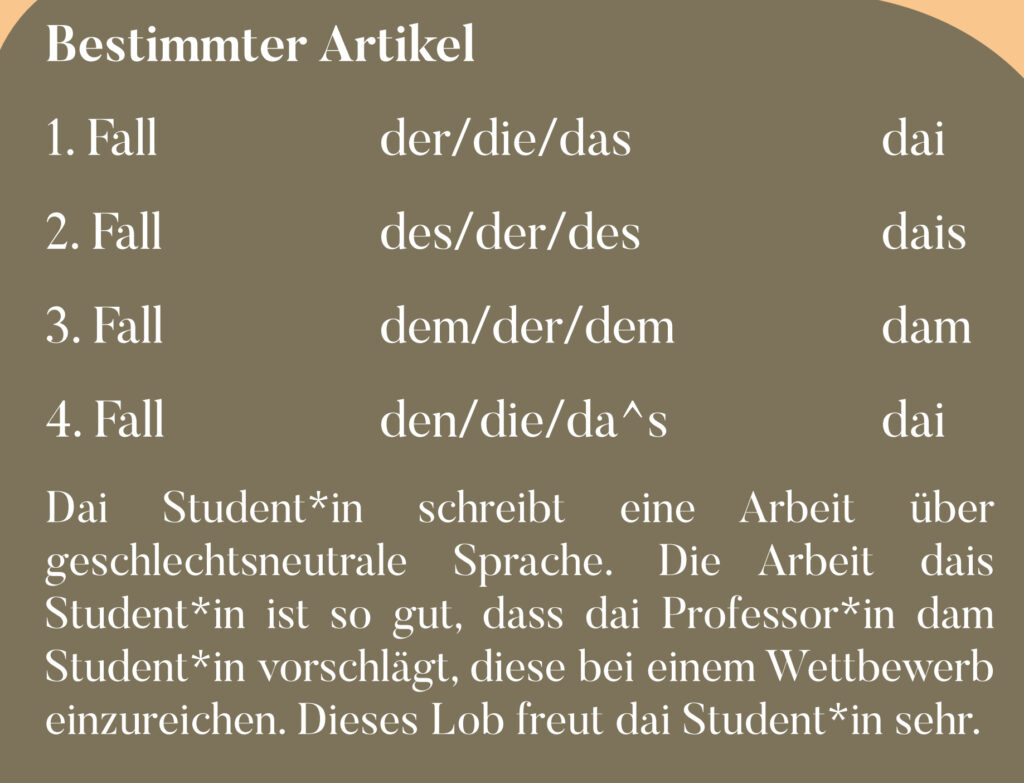

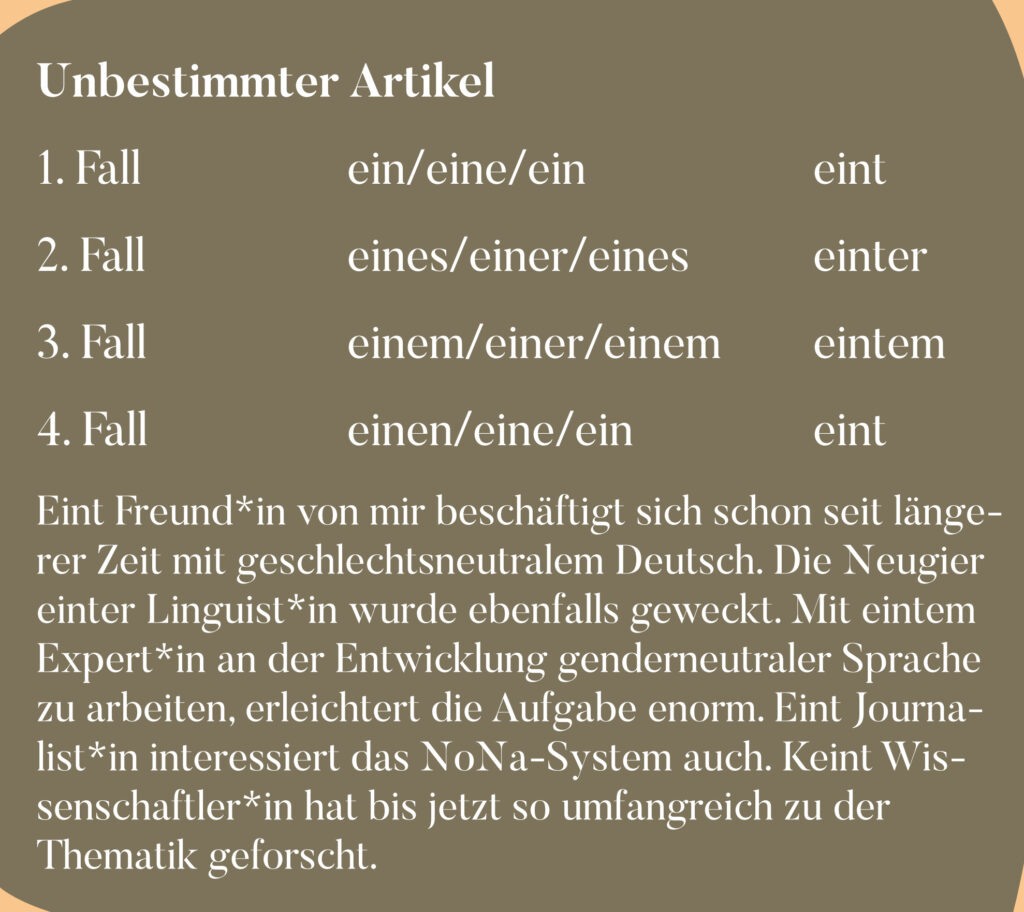

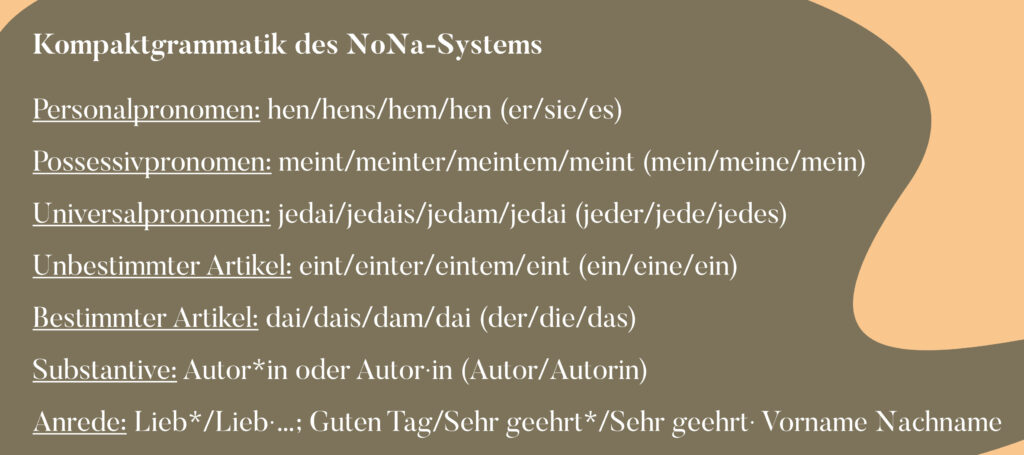

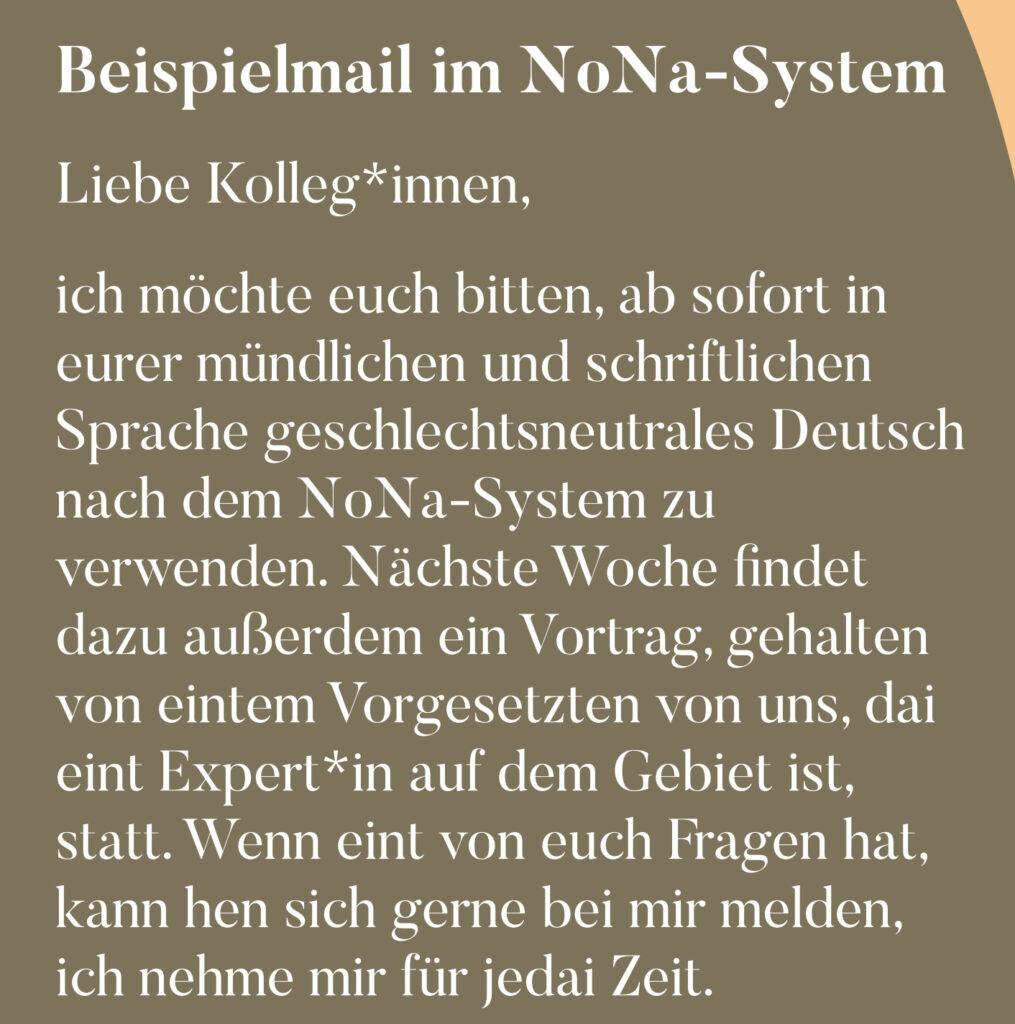

Also mussten wir uns auch anderer grammatikalischer Kategorien abseits der Pronomenfrage annehmen, um die im Deutschen üblichen binären Formen durch für uns adäquate genderneutrale zu ergänzen. Der bestimmte Artikel im NoNa-System lautet in den vier Fällen „dai“, „dais“, „dam“, „dai“, der unbestimmte „eint“, „einter“, „eintem“, „eint“ (siehe Infoboxen). Daraus lassen sich das Universalpronomen „jedai“, „jedais“, „jedam“, „jedai“ sowie die Possessivpronomen, z.B. „meint“, „meinter“, „meintem“, „meint“ ableiten. Substantive werden wahlweise mit dem Gendersternchen oder dem Mittelpunkt gebildet (dai Freund*in/Freund·in) und mit einem Glottisschlag (kurzem Absetzen) ausgesprochen.

Es folgten viele weitere Treffen und unzählige Arbeitsstunden, die nicht selten auch das eingangs erwähnte Starren auf Papier und die Feststellung, dass das deutsche Alphabet zu wenige Buchstaben zur sinnvollen Adaption bestehender Endungen bereithält, beinhalteten. Die Beantwortung der initialen Pronomenfrage war sukzessive zu einem Grammatiksystem herangewachsen (siehe Infobox). In der Hoffnung, durch unsere Überlegungen vielleicht auch anderen Menschen helfen zu können, gründeten wir Ende 2020 die Website www.geschlechtsneutralesdeutsch.com.

Verbreitung, Vernetzung, Veränderung

Unser Vorschlag erhebt keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Jedai kann und soll sich jene Aspekte herauspicken, die für eint passen, sie nach Belieben adaptieren und/oder erweitern. Viel wichtiger als die Frage, wie genau geschlechtsneutrales Gendern aussieht, ist die Tatsache, dass es gemacht wird. Sprache schafft ein Bewusstsein für Existenz(en), entwickelt sich stetig weiter und kann – ja soll – an die Bedürfnisse der Sprechenden angepasst werden. Es darf nicht reichen, ‚mitgemeint‘ zu sein.

Seither hat sich auch hinsichtlich anderer Arten der Repräsentation und Sichtbarkeit nicht-binärer Menschen einiges getan: Vor wenigen Monaten wurde der Verein Nicht-Binär (Venib) ins Leben gerufen. Er dient der Vernetzung und Vertretung von Interessen jener Personen, die sich außerhalb der hegemonialen Geschlechterbinarität befinden. Hier setzen wir uns etwa gemeinsam für eine Öffnung alternativer Geschlechtseinträge für alle, die sich nicht oder nicht eindeutig mit der Zuschreibung ‚männlich‘ oder ‚weiblich‘ identifizieren, ein.

Noah und ich haben viele Menschen kennengelernt, die sich auf die unterschiedlichsten Arten für die Rechte nicht-binärer Personen engagieren. Als wir vor eineinhalb Jahren am Esstisch saßen, schien mir das unvorstellbar weit weg. Ich habe die Hoffnung, eines Tages von meinem Umfeld und der Gesellschaft als dai gesehen zu werden, dai ich bin. Es ist noch ein weiter Weg.