Homosexuelle als Opfer des Nationalsozialismus in Wien

Vom Mai bis November 2022 veranstaltete QWIEN, das Wiener Zentrum für queere Geschichte, eine zehnteilige Vortragsreihe zur Geschichte von Männern und Frauen, die wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung referierten die drei Historiker Luis Paulitsch, Franz X. Eder und Hannes Sulzenbacher über Homosexuelle als Opfer im Nationalsozialismus in Wien.

Luis Paulitsch befasste sich mit der Strafjustiz in der sogenannten Ostmark. Paulitsch ist Jurist und als Ethiker und Zeithistoriker des Österreichischen Presserats tätig. Er fokussierte sich auf Gerichtsverfahren, die zwischen 1938 und 1945 am Landesgericht Wien stattfanden und durch mehrere Instanzen gingen. Dabei entstand ein Spannungsfeld zwischen vordergründiger Objektivität und gezielter Unterdrückung.

Die Rolle der Justiz

In der NS Zeit wurde die Rolle der Justiz anders gesehen: Die Justiz hatte den Boden der Existenz der Nation zu bieten und sich so am Willen der deutschen Volksgemeinschaft zu orientieren. Es war nicht mehr die Aufgabe der Gerichte, die Rechte der Individuen zu schützen. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass auch die österreichischen Gerichte nach dem Anschluss zum Werkzeug nationalsozialistischer Machtausübung wurden. Wenige Wochen nach dem Anschluss kam es zunächst zu personellen Säuberungen. Jüdinnen und Juden wurden aus der Rechtsprechung und Justizverwaltung ausgeschlossen. Den Nazis kam es damals gelegen, dass viele Staatsanwälte und Richter mit der NS-Ideologie sympathisierten. Neben den personellen Säuberungsmaßnahmen kam es auch zur Eingliederung der österreichischen Justiz in die deutsche Gerichtsordnung. Es spricht aus heutiger Sicht einiges dafür, dass Österreich für die Nazis zunächst ein Experimentierfeld darstellte, um Rechtsangleichungsprobleme auszuloten, wie sie dann im Zuge der Annexion, also der Eroberung weiterer Gebiete auftreten würden.

In der NS-Ideologie stellte die diverse beziehungsweise queere Kultur der Zwischenkriegszeit eine der Antipoden ihrer imaginierten gesunden heterosexuellen arischen Gesellschaft dar. Zum einen, weil Homosexuelle angeblich das Volkswachstum quantitativ negativ gefährdeten, nämlich durch die Vergeudung von Zeugungskraft. Dazu kam die Vermischung und Abgrenzung von homosozialen und homoerotischen Männerbeziehungen in den eigenen NS-Organisationen. Homosexuelle Handlungen wurden hier als eine Art Seuche angesehen, die von älteren auf jüngere Personen übertragen wurden. Jugendführer, Priester und Lehrer, die sich an Knaben heranmachten, Offiziere, die junge Soldaten verführten, also jene Typen, die den autoritär strukturierten Männerbund angeblich konterkarierten. Die NS-Ideologen sahen nicht-heterosexuelles Verhalten auch deshalb als problematisch, weil es aus der polaren Zweigeschlechtlichkeit herausfiel. Gerade in Gerichtsakten und Gutachten wurde immer wieder auf die Vermischung und Auflösung der angeblich natürlichen beziehungsweise gesunden Geschlechtergrenze hingewiesen. Bei der Zuschreibung polarer Geschlechterrollen ging es vor allem darum, ob eine Person bei der sexuellen Interaktion den initiierenden, treibenden Part eingenommen hatte und damit der Täter oder die Täterin war. Es ging vor allem um die sogenannte „Ausrottung der Homosexualität als Entartungsform“ und damit um jene Personen, die andere zu diesen Handlungen verführten oder sogenannte Wiederholungstäter*innen waren. Als häufigste Verteidigungsstrategie beriefen sich deshalb die Angeklagten darauf, durch eine insbesondere ältere Person, verführt geworden zu sein. Die sogenannten „Täter*innen“ machten nur rund zwei Prozent der in gleichgeschlechtlicher Handlung involvierten Straftäter*innen aus. Die Majorität an Mitläufer*innen und Verführten sollten hingegen das Potential zur Besserung oder Heilung haben.

Drei Fälle

Bei dem vorgestellten Fall des Hamburger Harry Helmut ist zu erkennen, die Strafen nach der NS-Zeit liefen weiter und Homosexuelle wurden vor, während und nach der NS-Zeit verfolgt. Harry Helmut arbeitete als Kellner in einem Café, wo er „warmer Kellner“ genannt und infolge abgewertet wurde, worauf er in die Fänge der Wiener Kriminalpolizei geriet. Obwohl unbescholten, wurde Harry Helmut als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher zu zwei Jahre Zuchthaus verurteilt. Das wurde damit begründet, dass hier eine mehrfache strafbare Handlung mit bösem Vorsatz vorläge. Besonders ein Argument fällt auf: Die möglichen Straftaten sind „eine erhebliche Störung des geordneten Gemeinschaftslebens“. Nach dem zugrundeliegenden Paragraphen hätte hier auch eine Sicherungsverwahrung angewandt werden können, mit der ein Individuum unter Umständen auch dauerhaft von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden konnte. Es kam anders: Harry Helmut wurde, nachdem das Dritte Reich besiegt worden war, Anfang 1945 vorzeitig aus der Haft entlassen. Seine Spur verlor sich, bis er 1953 in einer Pension in der Währinger Straße eincheckte und nach einer Hotelmeldung die österreichischen Behörden aufmerksam wurden. Zunächst wurde amtlich festgestellt, dass er eine von einem nationalsozialistischen Gericht verfügte Strafe noch nicht abgebüßt hatte. Anders als in anderen Fällen wurde er dann aber nicht verhaftet, sondern erhielt einen bedingten Strafnachlass auf eine Probezeit von drei Jahren.

In einem anderen Fall, über das die Vortragenden berichteten, wurde das gesunde Volksempfinden zum Vorteil der Angeklagten in Stellung gebracht. Hier ging es um mögliche Straffreiheit von zwei Frauen aus Hindenburg, aus dem sogenannten „Altreich“. In Deutschland waren zum Unterschied zu Österreich gleichgeschlechtliche Handlungen unter Frauen niemals unter Strafe gestanden. Eigentlich handelte es sich um Ermittlungen wegen Diebstahls, bei denen die Kriminalpolizei Aufzeichnungen und Briefe fanden, aus denen nach Ansicht der Polizei klar hervorging, die beiden Hilfsarbeiterinnen standen in widernatürlicher Beziehung zueinander. Die unterschiedlichen Strafrechtssysteme des ehemaligen Österreich und Deutschland verhalfen den beiden Frauen zunächst zu einem Freispruch, was ihre homosexuellen Beziehungen betraf, jedoch nicht des Diebstahles, den beide gestanden. Denn beide argumentierten vor Gericht, nicht gewusst zu haben, dass ihre Handlungen in Österreich strafbar waren. Darauf wurde in der Urteilsbegründung eingegangen: „Es wäre eine unbillige Härte und würde auch dem gesunden Volksempfinden widersprechen eine Tat, die […] in Unkenntnis der Strafbestimmung [begangen wurde] zu bestrafen“. Diese Interpretation wurde aber in der Berufung als verfehlt bezeichnet und beide Frauen zu schwerem Kerker verurteilt.

Zuletzt noch ein Beispiel für das besondere Augenmerk der NS-Zeit auf die sogenannte Volkskraft: In einem Fall von Onanie unter Wehrmachtssoldaten wurde 1944 der Täter zu einem Jahr Gefängnis sowie militärischem Rangverlust verurteilt. In der Urteilsbegründung wurde argumentiert, „…dass die Seuche der Homosexualität die Volkskraft bedroht, schon in ihren Keimen mit aller Energie bekämpft werden muss. Ganz besonders ist dies innerhalb der Wehrmacht und vor allem im Kriege notwendig…“.

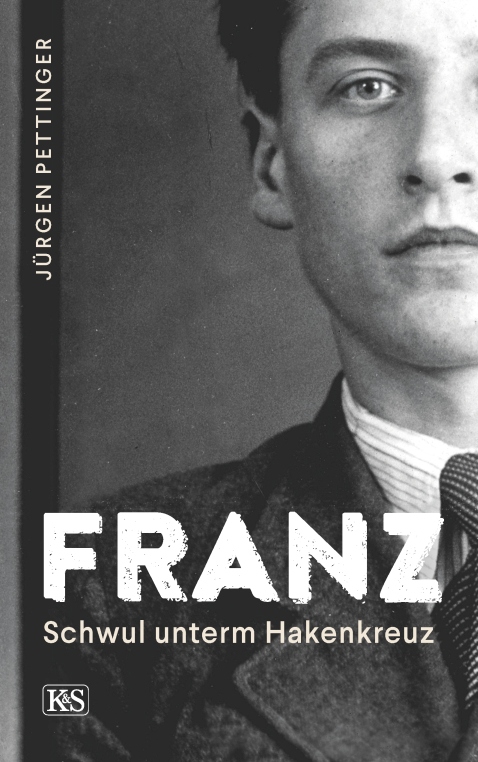

Passend dazu ist auch das Buch „Franz. Schwul unterm Hakenkreuz“ von Jürgen Pettinger zu empfehlen, weil die Geschichte von Franz Doms aufzeigt, wie drastisch in der NS-Zeit geglaubt wurde, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft müsse geschützt werden.

Abschließend ist nach diesem kurzen Einblick in die Vortragsreihe noch darauf hinzuweisen, dass ab Juni alle Vorträge auch in einem Sammelband nachgelesen werden können. Denn QWIEN plant ein Buch mit ihnen zu veröffentlichen, um das Schicksal dieser Opfergruppe der NS-Verfolgung sichtbarer zu machen.