Ein historischer Überblick über deutschsprachige Zeitschriften

Die Lambda zählt heute zu den ältesten noch erscheinenden queeren Magazinen der Welt. Nur „The Advocate“ in den USA ist etwas älter und der „Gay Krant“ aus den Niederlanden erscheint ähnlich lang. Damit ist die „lambda“ ein Relikt aus einer Zeit, in der Zeitschriften zu den zentralen Informationsträgern der queeren Community zählten.

Bereits 1870 startete der Aktivist und Sexualforscher Karl Heinrich Ulrichs den aber schon nach einer Ausgabe gescheiterten Versuch, mit „Uranus“ eine Zeitschrift zu gründen. Die Zeitschrift stellte für ihn eine Möglichkeit dar, seine revolutionären Ideen von der Natürlichkeit gleichgeschlechtlichen Begehrens zu verbreiten. Er betrieb Aufklärung, Selbstvergewisserung und Propaganda gleichzeitig.

Aufklärung und Propaganda

In diesem Spannungsfeld bewegten sich viele der seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts erscheinenden Druckwerke. Die älteste Homosexuellenzeitschrift war „Der Eigene. Ein Blatt für männliche Kultur“ (1896-1932). Die von Adolf Brand herausgegebene Publikation huldigte einem „heldisch-virilen“ Männlichkeitsideal, das Brand später auch in seiner Hinwendung zum Nationalsozialismus erfüllt sah. Ein Exemplar des Jahresbands von 1906 ist die älteste Zeitschrift, die sich im Qwien Archiv befindet.

Brand positionierte sich mit antisemitischen Überzeugungen auch gegen den jüdischen, sozialdemokratischen Sexualforscher Magnus Hirschfeld, der mit dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee (WHK) 1897 in Berlin die erste Homosexuellenorganisation der Welt gegründet hatte. Auch Hirschfeld war publizistisch tätig, doch hatten die vom ihm herausgegebenen „Monatsberichte des WHK“ (1902-1908) und das „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“ (1899-1923) einen deutlich wissenschaftlichen Charakter.

Erste Publikationswelle

Die 1920er-Jahre waren ein erstes goldenes Zeitalter für die queere Publizistik, weil nun auch Zeitschriften erschienen, die sich an lesbische Frauen und trans Personen wandten. Diese hatten wie „Die Freundschaft“ (1919-1933) Auflagen von 40.000-50.000 Stück. Davon können heute erscheinende queere Magazine nur träumen.

Friedrich Radszuweit wurde zum wichtigsten Verleger dieser Zeit. In seinem Verlag erschienen die „Blätter für Menschenrecht“ (1923-1933), das Organ des Bundes für Menschenrecht, der größten Homosexuellenorganisation der Weimarer Republik. Neben dem Kampf gegen die strafrechtliche Verfolgung von Homosexualität, füllten Berichte über das Leben als Homosexueller, historische Porträts, Besprechungen literarischer Werke, Inserate für einschlägige Lokale und Kontaktanzeigen die Seiten. Sie sind heute eine unschätzbar wertvolle Quelle für die queere Geschichtsforschung. Zumindest in Berlin wurden sie öffentlich im Zeitungskiosk verkauft und waren damit auch ein Zeichen der Sichtbarkeit einer sich zunehmend selbstbewusst präsentierenden Gemeinschaft.

Publizistische Diversität

Der geschickte Verleger Radszuweit erkannte die Bedürfnisse nach Information und Austausch und gründete 1924 die erste lesbische Zeitschrift der Welt: „Die Freundin“. Bereits in ihrer ersten Ausgabe erschien als Beilage „Der Transvestit“, womit auch trans Personen erstmals publizistisch wahrgenommen wurden. Unter dem Titel „Das 3. Geschlecht“ wurde in Berlin zwischen 1930 und 1932 eine eigene Zeitschrift für trans Personen veröffentlicht.

Obwohl nur fünf Hefte erschienen, war „Das 3. Geschlecht“ ein publizistischer Meilenstein, weil erstmals Transvestit:innen und trans Personen eine identitätsstiftende Zeitschrift hatten, in der neben medizinischen Artikeln auch aktivistische Beiträge und (auto)biografische Texte erschienen. 1933 wurden mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten alle queeren Publikationen verboten.

Brachland Österreich

Österreich war in der Zwischenkriegszeit ein publizistisches Brachland. Zwar gibt es Hinweise, dass es hierzulande Abonnent:innen der deutschen Zeitschriften gab, die Behörden gingen aber im reaktionären Österreich hart gegen jede Regung homosexueller Emanzipation vor. So wurde die Gründung eines österreichischen Ablegers des Bundes für Menschenrecht 1928 von den Behörden untersagt. Auch das Rote Wien hatte trotz fortschrittlicher Ansätze auf anderen Gebieten kein Interesse an einer Unterstützung queerer Anliegen.

Das änderte sich auch nach dem 2. Weltkrieg nicht. Es waren die Schweiz, die junge BRD und Dänemark, die im deutschsprachigen Raum schwule Männer mit Lesestoff versorgten. Aus Dänemark erfolgte hauptsächlich der Import pornografischer Zeitschriften. Mit dem „Freundschafts-Banner“ erschien ab 1932 in der Schweiz auch während der NS-Zeit eine Zeitschrift, die sich an homosexuelle Männer und Frauen wandte, ab 1943 wurde daraus der nur mehr Männer ansprechende „Kreis“, der bis 1967 als dreisprachiges Magazin erschien. „Der Kreis“ versuchte wie die ab 1951 in Hamburg publizierte Zeitschrift „Der Weg (zu Freundschaft und Toleranz)“ an die von den Nationalsozialisten zerstörte Bewegung der Weimarer Republik anzuschließen, allerdings erreichten beide nur überschaubare Auflagen. Ausgaben von „Der Kreis“ und „Der Weg“ finden sich auch im Archiv von Qwien.

Publizistische Explosion

Ab Ende der 1960er Jahre explodierte der Markt. Stonewall in den USA, die Reform des § 175 in Deutschland und die zunehmende sexuelle Freizügigkeit ließen auch eine Reihe kommerziell erfolgreicher Magazine für schwule Männer entstehen: „du+ich“ (1969-2014), „him“ (1970-1981), „DON“ (1970-1995), „ADAM“ (1972-2011) oder „Männer“ (1987-2017). All diesen Publikationen gemeinsam ist eine mehr oder minder ausgewogenen Mischung aus Information und erotischer Unterhaltung.

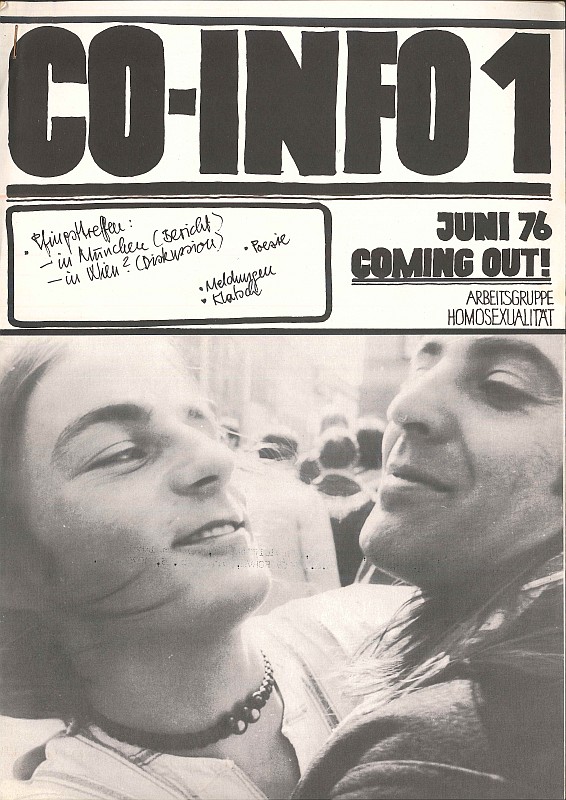

Damit unterscheiden sie sich maßgeblich von der Vielzahl an Publikationen, die emanzipatorische Vereine ab Mitte der 1970er Jahre herausgaben und zu denen die „CO-Info“ (1976-1978), die älteste in Österreich erschienene Schwulen-Zeitschrift, aber auch die „Lambda Nachrichten“ der HOSI Wien zählen. Viele dieser Magazine hatten nur eine regionale Verbreitung, bieten aber heute wichtige Infos über die Bewegung. In Österreich erschienen noch weitere mehr oder weniger langlebige Publikationen. Sie alle sind im Katalog der Qwien Bibliothek zu finden. Die meisten davon wurden von Qwien digitalisiert, sind aber aus rechtlichen Gründen nicht online zugänglich. Als gedruckte Zeitschriften haben, neben der „lambda“, das „Pride“ der HOSI Linz und das in Wien erscheinende „XTRA!“ überlebt.

Die zunehmende Sichtbarkeit von Lesben zeigt sich auch an eigenen Zeitschriften wie dem von den HOSI-Lesben herausgegeben „Lesbenrundbrief“. Die lesbischen Magazine unterscheiden sich von vielen schwulen dahingehend, dass ihre Inhalte aktivistischer waren und lesbischer Life-Style erst recht spät mit Magazinen wie dem „L-Mag“ oder dem queer-feministischen „Missy Magazine“ den Markt eroberte. Diese sind auch als Printmagazine nach wie vor erfolgreich.

Umfangreiche Bestände

Heute gibt es nur noch wenige überregionale Magazine, das Internet und der damit einbrechende Werbemarkt ließen viele vom Markt verschwinden. Populär sind noch Stadtmagazine wie „Our Munich“ (München), „Hinnerk“ (Hamburg) oder „Sergej“ (Berlin), die aber oft kaum mehr als Werbeflächen für lokale Veranstalter sind. Von überregionaler Bedeutung und inhaltlich interessant sind heute nur noch wenige queere Magazine: „Die Mannschaft“ aus der Schweiz, die „Siegessäule“ aus Berlin und die „lambda“ der HOSI Wien.

Qwien beherbergt auch dank einer umfangreichen Schenkung der HOSI Wien die größte Sammlung von schwulen, lesbischen und queeren Zeitschriften in Österreich. Sie umfasst Zeitschriften der Schwulen- und Lesbenbewegung ebenso wie Lifestyle-, Szene- und pornografische Magazine – in Summe rund 25.000 einzelne Hefte von mehr als 700 verschiedenen Zeitschriften aus rund 20 Ländern, in 25 verschiedenen Sprachen, von 1951 bis zur Gegenwart.

Zu finden sind alle Zeitschriften im Katalog: katalog.qwien.at

Andreas Brunner

Wissenschaftlicher Leiter

Qwien – Zentrum für queere Kultur und Geschichte